激光精密加工技術的發展現狀

精密激光加工技術作為高端制造領域的核心支撐,近年來在技術性能、設備研發及市場應用等方面均取得顯著突破,其發展現狀可從以下維度深入解析:

一、技術性能:精度突破與工藝創新并行

1.加工精度跨越納米級

激光聚焦光斑的極小尺寸特性使其在微納制造中展現出不可替代的優勢。飛秒激光技術已實現±2nm級加工精度,例如在量子器件制造中,激光直寫技術可完成線寬<100nm的結構加工。在OLED屏幕切割場景中,國產飛秒紫外激光器通過動態參數補償算法,將切割線寬壓縮至8μm,良率從傳統機械切割的65%提升至98%。針對SiCf/SiC復合材料等超硬材料,飛秒激光旋切技術成功加工出直徑0.3mm、深徑比10的小孔,精度較傳統工藝提升10倍以上。

2.多工藝協同突破材料限制

激光加工技術在打孔、切割、焊接等傳統工藝上持續優化,并拓展至新興領域:

打孔:紫外皮秒激光在碳化鎢合金上實現30μm微孔加工,在陶瓷材料中可完成盲孔、方孔等異型孔制造。

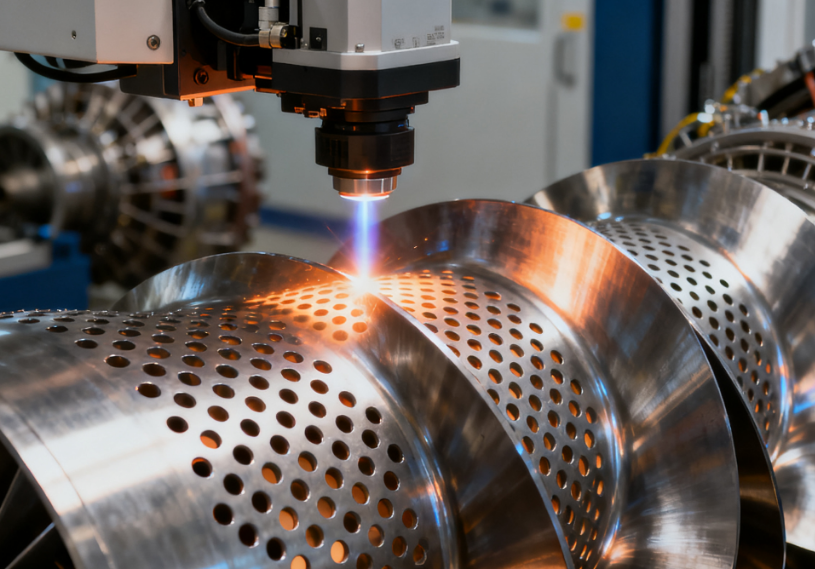

切割:五軸聯動激光機床結合振鏡控制,將復雜零件加工周期縮短700%,而光纖激光切割機可處理鈦合金、鎳基合金等超硬材料,切割厚度達40mm。

焊接:激光填絲焊技術應用于新能源汽車電池托盤密封焊接,通過氣密性測試并實現車身部件減重20%。

表面處理:飛秒激光誘導的表面波技術可在材料表面形成周期性納米結構,用于提升耐磨性和抗腐蝕性能。

3.綠色制造與能效提升

激光加工通過干式工藝替代化學蝕刻,材料利用率超95%,能量利用率達45%(較傳統工藝提升50%)。例如,汽車制造商JBM集團采用TruLaser設備加工高強度鋼,單日處理量達數千件,能耗顯著降低。

二、設備與激光器:智能化與國產化雙輪驅動

1.超快激光器技術自主化突破

國內在飛秒、皮秒激光器領域取得實質性進展:武漢聯合攻關團隊研發的300W毫焦飛秒激光器已批量應用于華為、寧德時代等企業的芯片封裝和動力電池加工;安揚激光的飛秒紫外激光器在天馬微電子產線穩定運行,良品率達萬分之一,替代進口設備后維護成本降低超百萬元。盡管高端市場仍被Coherent等國際廠商主導,但國產超快激光器市場份額已從2020年的30%提升至2024年的45%。

2.設備智能化與集成化升級

智能控制:大族智控的同軸檢測系統通過AI視覺算法實現激光焦點與噴嘴軸心的0.02mm級校準,同時集成噴嘴質量檢測功能,自動識別孔徑圓度和端面狀態,減少人工干預并提升切割穩定性。

多學科融合:華中科技大學研發的RLAM增材制造系統融合激光加熱、輥壓增強與機器人技術,實現2米級連續纖維復合材料構件一體化打印,尺寸達國際同類設備的4倍,力學性能提升25%。

工業互聯網集成:初刻智能的紫外皮秒激光切割機支持OPCUA、ModbusTCP等6類工業協議,可與西門子PLC、MEXXEN掃碼儀等設備實現毫秒級同步,構建“激光+機器人+視覺”的智能生態。

三、市場與產業:全球擴張與國產替代加速

1.市場規模持續擴容

2024年全球激光加工市場規模達240.2億美元,中國以897億元人民幣占據56.6%的全球份額,成為核心增長引擎。預計到2030年,全球精密激光加工市場規模將突破800億美元,年復合增長率12.3%。細分領域中,新能源汽車(電池焊接)、半導體(晶圓切割)、醫療(氧化鋯陶瓷牙冠加工)需求增長顯著,推動超快激光器市場以13.2%的年增速擴張。

2.企業競爭格局分化

國際巨頭:德國通快、美國相干在高端設備市場仍占主導,尤其在航空航天鈦合金部件加工、極紫外光刻領域具有技術壁壘。

中國企業:大族激光、華工激光等龍頭企業覆蓋全產線設備,而德龍激光(脆性材料加工)、聯贏激光(動力電池焊接)等專精特新企業在細分領域形成競爭力。2024年,中國光纖激光器國產化率達86.2%,但高端超快激光器仍需進口。

區域集群:華中、長三角、珠三角形成三大產業集聚區,其中華中地區以235250億元產值成為唯一正增長區域,依托武漢光谷的光電子產業基礎,推動激光設備出口額同比增長2%。

3.政策與技術協同驅動創新

中國“十四五”規劃將激光裝備列為高端制造重點支持領域,地方政府通過基金注入、定制代建等政策推動產業鏈融通。例如,武漢東湖高新區牽線安揚激光與天馬微電子聯合研發,實現關鍵設備國產替代。與此同時,高校與企業合作加速技術轉化,如大連理工大學楊峰團隊攻克大深徑比小孔加工技術,賦能五軸飛秒旋切機床國產化。

四、挑戰與未來趨勢

1.核心技術短板待突破

國內在高端激光器(如飛秒種子源)、精密光學元件(如超振蕩透鏡)等領域仍依賴進口,部分材料(如高反射率金屬)的加工工藝尚未完全成熟。此外,超快激光器的平均功率和穩定性與國際頂尖水平仍有差距,需進一步提升核心部件自主化率。

2.新興應用領域拓展

生物醫療:飛秒激光誘導前體細胞定向分化技術(精度±5μm)為再生醫學開辟新路徑,而神經導管加工可引導軸突定向生長。

量子科技:激光直寫技術用于量子比特陣列制造,推動量子計算硬件發展。

新能源:固態電池領域,激光微結構化技術使鋰金屬電極離子傳輸效率提升30%,薄膜切割破損率<0.1%。

3.技術融合與標準化

未來激光加工將與AI、數字孿生深度融合,實現全流程智能優化。例如,數字孿生系統可預演產線布局并實時監控設備狀態,故障定位時間縮短至15分鐘內。同時,行業需建立統一的精度標準和測試方法,以推動技術在航空航天等嚴苛領域的大規模應用。

激光精密加工技術正從“高精度工具”向“智能制造核心引擎”演進,其發展不僅依賴技術突破,更需通過產業鏈協同、政策支持與市場需求牽引,實現從“中國制造”到“中國創造”的跨越。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟