分布式光纖傳感技術:構建地球“感覺神經網絡”的核心支撐

近年來,我國西南、西北黃土高原區域受持續強降雨影響,山體滑坡、泥石流等地質災害頻發,對公眾生命財產安全構成嚴重威脅,也對傳統災害監測技術的覆蓋范圍、抗干擾能力及響應效率提出更高要求。在此背景下,分布式光纖傳感(DistributedOpticalFiberSensing,簡稱DOFS)技術憑借其獨特優勢脫穎而出——通過將光纖作為大地的“神經末梢”,實時捕獲沿線微小形變與溫度變化,構建覆蓋范圍達數十至數百公里的感知網絡,為地球打造出一套靈敏、高效的“感覺神經網絡”,成為應對復雜環境監測需求的核心技術手段。

技術演進:從“點式離散監測”到“全域連續感知”的突破

要充分理解DOFS技術的革命性價值,需首先明確其與傳統光纖傳感技術的核心差異。傳統點式光纖傳感(PointOpticalFiberSensing,簡稱POFS)技術以“局部節點監測”為核心,僅能在光纖特定位置(如光纖光柵、法布里珀羅腔等)設置傳感節點,每個節點僅具備獨立檢測局部參數的能力,無法覆蓋節點間的“監測盲區”。這種離散監測模式在大范圍、高空間分辨率的監測場景(如長距離油氣管道泄漏監測、大面積山體形變預警)中存在顯著局限,難以滿足復雜環境下的全域感知需求。

DOFS技術則徹底打破了這一技術瓶頸,其核心創新在于將整條光纖同時作為信號傳輸介質與傳感載體。該技術通過分析光信號在光纖傳輸過程中產生的散射效應(包括瑞利散射、拉曼散射、布里淵散射),實現沿光纖全長的連續參數測量。單根DOFS光纖可等效替代數萬余個點式傳感器,形成百萬級傳感通道,覆蓋范圍達數十公里,且空間分辨率可達0.1米級——無論是遠距離的油氣管道異常振動,還是地下巖層的微小應變,均能被實時捕獲并精準分析。

此外,光纖本身具備抗電磁干擾、耐酸堿腐蝕、耐高溫的物理特性,使其能夠在地下深井、海底環境、高溫電力設備等惡劣工況下穩定運行,為DOFS技術在多領域的應用奠定了堅實基礎。

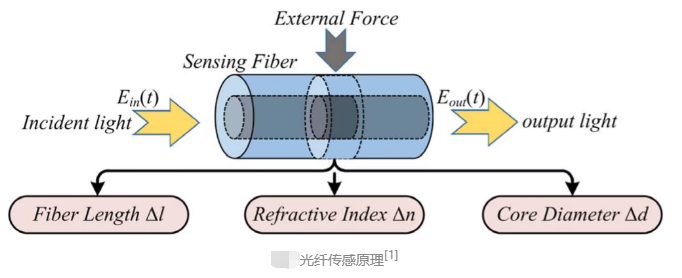

技術原理:基于光物理特性的兩大核心實現路徑

DOFS技術之所以能夠精準感知環境參數變化,核心在于其基于光散射與光干涉兩大光物理特性構建的技術體系。不同技術分支針對不同監測需求設計,形成了功能互補的“感知單元矩陣”。

路徑一:背向散射型技術——基于“反向散射光響應”的參數反演

當光信號在光纖中沿正向傳輸時,部分光子會因光纖微觀結構不均勻或與介質相互作用而沿反向傳播,形成“背向散射光”。DOFS技術通過分析背向散射光的振幅、頻率、相位等特性變化,反演光纖沿線的環境參數,主要分為三類技術分支:

瑞利散射技術:高靈敏度振動與聲波監測

光纖內部分子熱運動導致光信號發生無規律散射,散射光波長與入射光波長一致,其強度與入射光波長的四次方成反比。該散射效應對光纖的微小振動、形變具有極高敏感性,據此發展的“分布式聲波傳感(DistributedAcousticSensing,簡稱DAS)”技術,已廣泛應用于油氣管道泄漏監測(捕獲泄漏產生的微小聲波)、地震觀測(追蹤地震波傳播軌跡)等場景,可實現里氏1.5級微震的精準定位。

布里淵散射技術:溫度與應變的雙參數測量

光信號與光纖中的彈性聲波(聲子)發生相互作用,導致散射光頻率產生偏移(即“布里淵頻移”),且頻移量與光纖溫度、應變呈線性相關。基于這一特性的“布里淵光時域分析(BrillouinOpticalTimeDomainAnalysis,簡稱BOTDA)”技術,在重大基礎設施監測中成效顯著——2023年臺風“泰利”期間,該技術在港珠澳大橋監測中實時捕獲橋梁毫米級應變異常,為橋梁結構安全評估及交通管制決策提供關鍵數據支撐。

拉曼散射技術:高精度溫度監測

光信號與光纖分子的振動、轉動模式相互作用,產生頻率偏移的“斯托克斯光”與“反斯托克斯光”,兩者的強度比直接反映光纖沿線溫度變化。基于此開發的“分布式溫度傳感(DistributedTemperatureSensing,簡稱DTS)”技術,已成為電力行業的核心監測手段:通過將光纖鋪設于電纜表面,可實時監測電纜溫度波動,提前預警過載、短路等風險,保障電力傳輸安全。

路徑二:干涉型技術——基于“光相位干涉效應”的高靈敏監測

光的干涉特性表現為兩束光相遇時,相位差會引發光強的明暗變化。干涉型DOFS技術通過構建特定干涉結構(邁克爾遜干涉儀、馬赫曾德爾干涉儀、薩尼亞克干涉儀),利用環境擾動對光相位的影響實現高靈敏度監測,具體技術分支如下:

邁克爾遜干涉儀(MichelsonInterferometer,簡稱MI):通過分析單根光纖中反射光與參考光的相位差,實現局部振動、應變的精準檢測;

馬赫曾德爾干涉儀(MachZehnderInterferometer,簡稱MZI):將傳感光纖與參考光纖構建為“雙臂干涉結構”,通過兩臂光信號的干涉光強變化,感知外界擾動;

薩尼亞克干涉儀(SagnacInterferometer,簡稱SI):利用環形光路中順時針與逆時針傳播光的干涉效應,專門針對振動、壓力等動態干擾進行檢測,適用于飛行器結構監測等場景。

應用場景:DOFS技術在多領域的產業化落地

依托全域連續感知、高穩定性、高靈敏度的技術優勢,DOFS技術已在地球科學、油氣能源、基礎設施、航空航天等領域實現產業化應用,成為各行業安全監測與效率提升的核心支撐。

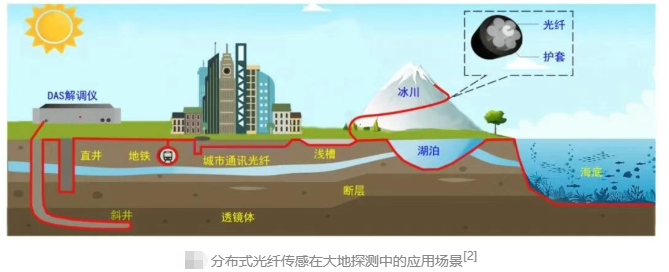

1.地球科學領域:地質活動的高精度監測

在地震與火山活動監測中,DOFS技術展現出獨特價值:在陸地活動斷裂帶布設DAS陣列,可構建三維波場成像系統,實現地震前兆信號的毫秒級捕獲;通過對海底通信光纜進行技術改造,無需額外鋪設專用傳感設備即可構建海底地震監測網絡——2023年日本海溝實驗中,改造后的光纜成功實現里氏1.5級微震的精準定位;在冰島火山監測項目中,溫度應變復合傳感技術提前72小時捕獲火山噴發前的地質異常,為人員疏散與災害預警提供了關鍵時間窗口。

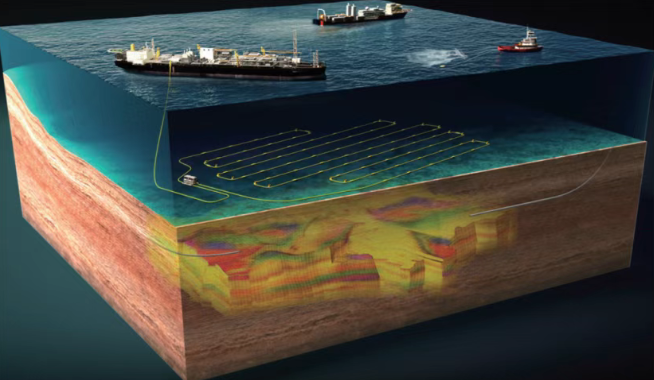

2.油氣能源領域:全產業鏈的技術革新

DOFS技術已形成覆蓋油氣勘探、開發、生產的全產業鏈解決方案:在勘探階段,采用DTS與DAS聯合探測技術,結合新型全波形反演算法,將儲層識別準確率大幅提升;在開發階段,于頁巖氣水平井中部署永久式光纖陣列,實現壓裂過程的實時三維監測,優化裂縫擴展路徑與開采效率;在生產運維階段,多參量傳感系統同步監測溫度、壓力、聲波等參數,既保障開采作業安全,又降低對周邊生態環境的影響。

3.基礎設施領域:民生安全的全方位防護

在重大基礎設施健康監測中,DOFS技術的應用成效顯著:除港珠澳大橋的臺風應變監測外,在高鐵領域,通過在軌道全線鋪設分布式光纖應變傳感器,可實時監測軌道振動、應變狀態,及時識別鋼軌磨損、路基沉降等隱患,為鐵路運維提供數據支撐;在隧道工程中,DOFS技術可捕獲圍巖微小形變,提前預警坍塌風險,保障隧道施工與運營安全。

4.航空航天領域:飛行器結構的健康監測

針對飛行器結構復雜、工況嚴苛的特點,DOFS技術成為理想的監測方案:將光纖粘貼于飛行器結構表面或嵌入內部,可實時測量沿線溫度、應變與振動參數;結合飛行器多路徑載荷傳遞特性,通過多根光纖的網絡化布設,全面獲取飛行過程中的結構響應數據,為飛行器故障預警、結構優化設計提供依據。

技術展望:DOFS技術助力智慧城市建設與產業升級

盡管DOFS技術已在多領域實現應用,但大規模產業化仍面臨多方面挑戰:多參數協同監測的精度提升、特種傳感光纜的性能優化、系統可靠性增強、成本控制,以及與人工智能、物聯網等技術的融合集成,均為行業需突破的關鍵方向。

從技術發展趨勢來看,隨著光電器件微型化、集成芯片算力提升,以及人工智能在數據處理中的深度應用,上述挑戰正逐步得到解決。未來,DOFS技術將成為智慧城市建設的“神經中樞”:通過與城市通信光纖網絡融合,實現交通流量監測、地下管網泄漏預警、建筑結構安全評估的一體化;在能源領域,與智能電網結合可提升電力傳輸的安全性與效率;在公共安全領域,可構建覆蓋城市的振動、聲波感知網絡,實現危險事件的提前預警。

值得關注的是,2025年11月2124日,“第二屆分布式光纖傳感技術及應用大會”將在珠海、澳門舉辦。該會議由中國激光雜志社《光學學報》策劃,聚焦“從實驗室到產業閉環”的核心命題,匯聚全球頂尖院士團隊、行業龍頭企業技術決策者及一線科研力量,旨在破解技術轉化瓶頸,推動DOFS技術的標準化與產業化發展,有望成為DOFS產業“黃金十年”的重要起點。

從地質災害預警到航空航天安全,從能源開發優化到智慧城市建設,DOFS技術正以“地球感覺神經網絡”的核心身份,重塑人類對環境的感知方式與安全保障體系。隨著技術的持續突破與產業化推進,DOFS技術將在更多領域發揮核心支撐作用,為社會經濟高質量發展與公共安全防護提供堅實保障。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟